棘球蚴病(echinococcosis),在国内俗称包虫病,是一类由棘球绦虫(Echinococcus)的幼虫在人体或者中间宿主体内增殖所引起的人兽共患寄生虫病,广泛分布于除南极洲以外的其他各个大洲。棘球蚴病的发病隐匿期为数月到十年以上不等,治疗难度和费用巨大,每年可导致全球近2万例患者死亡,是我国重点防控的寄生虫病之一。

那么,关于棘球蚴病的一些冷知识,你是否知道呢?

1. 一共有4种类型的棘球蚴病

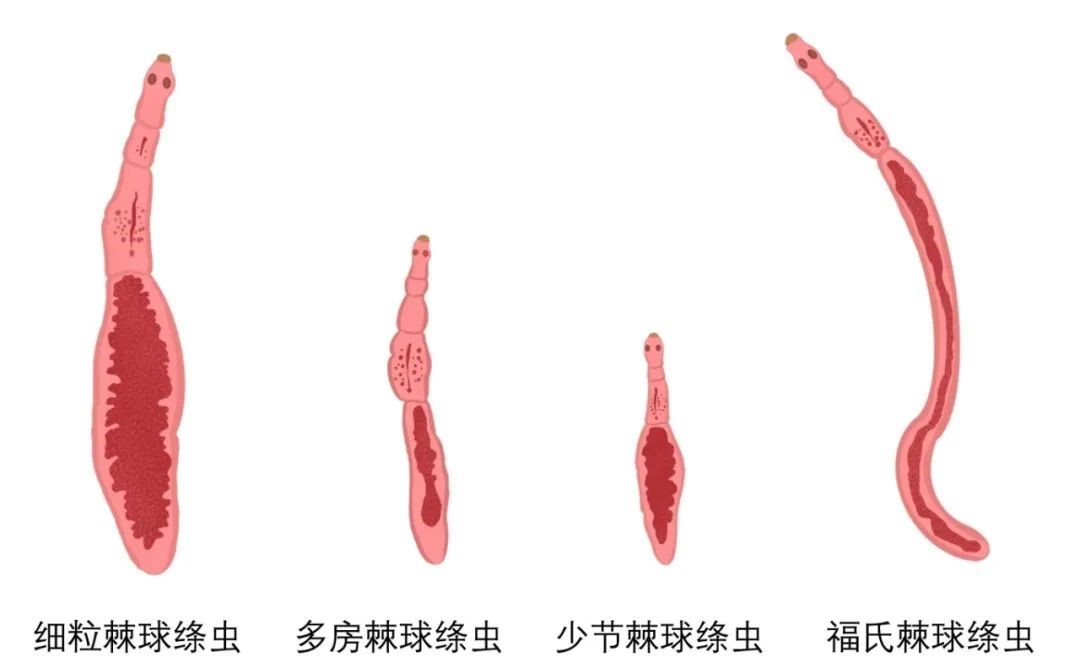

在全球范围内,一共发现了4种棘球蚴病,分别是由细粒棘球绦虫(Echinococcus granulosus)引起的囊型棘球蚴病(cystic echinococcosis)、由多房棘球绦虫(E. multilocularis)引起的泡型棘球蚴病(alveolar echinococcosis)、由福氏棘球绦虫(E. vogeli)引起的多囊型棘球蚴病(polycystic echinococcosis)和由少节棘球绦虫(E. oligarthrus)引起的单囊型棘球蚴病(unicystic echinococcosis)。后两者仅分布在拉丁美洲,并且具备特异的本土宿主和独立的传播系统,故又被合称为新热带区棘球蚴病(neotropical echinococcosis)。1997年和2000年,有印度学者曾在两篇论文中提到印度本土发现了2例少节棘球绦虫感染病例,但这些信息于2004年即被勘误,证实所描述的 “少节棘球绦虫”实际上是细粒棘球绦虫。

图1 四种棘球绦虫的形态模式图

2. 包虫病最初的指代仅是囊型棘球蚴病

“包虫病”是一个舶来词汇,原始英文为hydatid disease 或 hydatidosis。18世纪时,包虫病被用来形容由细粒棘球绦虫导致的外观呈囊肿形态、内含棘球绦虫幼虫(原头节)的一类病症。19世纪发现由多房棘球绦虫引起的外观呈聚合泡形态的病症后,包虫病一词已经很难同时概述这两种疾病了。因此,国际上逐步使用“棘球蚴病”一词替代了“包虫病”的概念。例如,1941年成立的国际包虫病学协会(International Association of Hydatidology)在2015年正式更名为世界棘球蚴病协会(World Association of Echinococcosis),其举办的两年一届国际包虫病大会(International Congress on Hydatid Disease)也于2013年更名为世界棘球蚴病大会(World Congress of Echinococcosis)。1985年,由世界卫生组织成立的工作组一开始即命名为棘球蚴病非正式工作组(WHO Informal Working Group on Echinococcosis)。由于我国在一开始引入此词条时,国际上的主流称谓还是包虫病,之后一直在国内沿用下来,并使用囊型包虫病和泡型包虫病来加以区分这两种棘球蚴病。因此,在目前的中文语境中,包虫病可以认为就是棘球蚴病。

图2 世界棘球蚴病协会和(29届)世界棘球蚴病大会会标

3. “虫癌”一词特指泡型棘球蚴病

泡型棘球蚴病有几个特征和恶性肿瘤极为相似:①病例特征为胶质聚合泡,可从数毫米发展到十厘米以上;②可以通过浸润在肝脏内扩散,形成大面积感染病变;③亦可以经淋巴或血管转移至肺、脾和脑等器官;④B超或CT影像特征常表现为异质性低密度阴影,轮廓不规则,边界不清晰;⑤无症状潜伏期可达5到15年不等;⑥未经治疗或治疗不当的患者死亡率极高,70%在确诊后5年内死亡,94%在10年内死亡;⑦多房棘球绦虫的幼虫可以在宿主体内保持无限的增殖能力,直到宿主死亡。介于这些相似的特点,泡型棘球蚴病被称为“寄生虫癌”,而大部分囊型棘球蚴病并不完全具备以上这些特征。

图3 泡型棘球蚴病的病理切片显微图像(取自于普通田鼠体内病灶),可见脏器内大量的棘球绦虫幼虫(原头节)

4. 棘球绦虫的主要繁殖方式为无性增殖和自体受精

棘球绦虫的幼虫寄生于中间宿主体内,无生殖系统,主要通过类似于出芽的方式进行无性增殖。棘球绦虫的成虫通常具有2-7个体节,发育成熟的体节中具有完整的雄性生殖系统和雌性生殖系统,理论上具备异体交配(两条或多条棘球绦虫进行交配)、异节自体受精(同一条绦虫的不同体节间进行受精)和同节自体受精(同一体节内发生自体受精)等有性生殖方式。但实际上,目前仅在终末宿主体内观测到同节自体受精的繁殖方式,其它两种繁殖方式仅在体外培养中偶然观察到。因此,目前主流观点认为绝大多数的棘球绦虫繁殖方式为同体节内自体受精。

图4 显微镜下的棘球绦虫成虫(最下方的孕节片里为受精后的含胚卵)

5. 我国首例本土棘球蚴病病例发现于清朝光绪年间

一些研究结果认为细粒棘球绦虫可能起源于中东地区,在新石器时代(约公元前1万年)开始向世界其他地方扩散,并且从大航海时代(15到17世纪)亦即棘球绦虫的发现时代开始在全球范围内加速传播。受限于这种寄生虫极其微小的形态,我国古代并没有关于棘球蚴病或者棘球绦虫的直接记录。历史上,我国境内报道的首个棘球蚴病病例是在1905年,但是患者为欧洲人,属于输入病例。我国首个本土病例发现于1908年(清·光绪三十四年)的山东省青岛市。这些报道都是由青岛德占时期的军医发现,此时距离德国人发现并命名棘球绦虫已经过去了一百多年。此后百年,沧桑巨变。进入21世纪以后,我国的公共卫生事业高速发展,现已成为全球首个基本实现棘球蚴病免费治疗的国家,并且提出在2030年实现全国所有流行县达到棘球蚴病疫情控制的目标。

图5 我国棘球蚴病流行县的分布地图

(来源于《中国寄生虫学与寄生虫病杂志》)

附:预防包虫病小贴士

(1)科学预防包虫病,餐饮之前做好手部清洁是关键。

(2)远离和避免前往动物私宰场所。

(3)前往包虫病流行区工作和旅行时,勤洗手,吃熟食,不玩狗。

(4)出现腹痛、腹胀、胸痛或咳嗽等症状时,及早就医诊治。

(5)通过官方媒体了解包虫病相关知识和新闻,不恐慌,不信谣,不传谣。

作者:王旭、刘白雪

审核:韩帅、许学年

编辑:王旭