每年的4月14日是“世界恰加斯病日”(World Chagas Disease Day),这一“公共卫生日”的设立,旨在提高公众对恰加斯病的认知,推动防治行动,减少这一“被忽视热带病”对全球健康的威胁与负担。

什么是恰加斯病

恰加斯病(Chagas disease),又称“美洲锥虫病”、“沉默的疾病”,是一种由克氏锥虫引起的人兽共患热带病(图1)。该病于1909年克洛斯·恰加斯诊断出首个病例,因此命名为恰加斯病。2005年,世界卫生组织(WHO)确认恰加斯病是一种被忽视的热带病(Neglected Tropical Diseases)。2019年5月,世界卫生大会将“世界恰加斯病日”定在4月14日。

图1 血液中的克氏锥虫

恰加斯病的流行

恰加斯病主要流行于中美洲和南美洲,如阿根廷、玻利维亚、巴西、智利等,约13%的拉丁美洲人口有感染克氏锥虫的风险。随着全球化进程加快,人口频繁流动,使这一疾病向全世界扩散,甚至流行到美国、加拿大、欧洲、澳大利亚等地。全世界估计约有600至700万人感染此病,每年有数万人死亡,造成了严重的经济负担。

恰加斯病是如何传播的

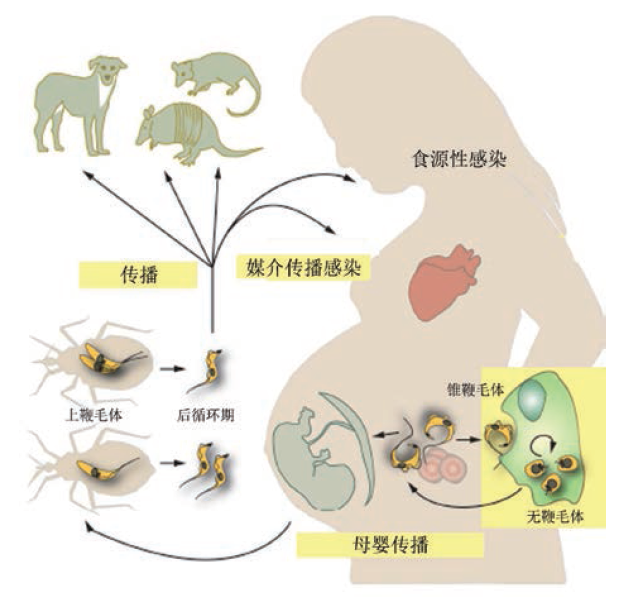

恰加斯病主要经“接吻虫”锥蝽传染(图 2),锥蝽夜间吸血时,不会直接通过唾液传播,而是将含有克氏锥虫的粪便排泄在人体皮肤上。当人被叮咬后抓挠,寄生虫通过伤口或黏膜(如眼、口)侵入体内。克氏锥虫也可以通过输血、器官移植和垂直传播(母婴传播)。另外,亦可通过实验室意外感染发病,食用受污染的食物或饮料传播。(如图3)

图2 锥蝽

图3 克氏锥虫的传播途径

锥蝽,又称“接吻虫”,因在唇边吸血所得名。据报道有150余种锥蝽可携带克氏锥虫,其中红带锥蝽最为常见(图4A)。锥蝽的生存和繁殖与人类居住环境密切相关,这些虫子通常生活在温暖、潮湿、隐蔽的环境中,如:缝隙多,适合藏匿的泥墙、土坯房、木材堆(图4B);夜间容易靠近人类吸血的床架、床垫、墙壁缝隙处(图4C);易靠近家畜的鸡舍、猪圈、狗窝等动物栖息地。野生锥蝽栖息地主要是棕榈树、树洞、岩石缝隙,鸟窝、啮齿动物洞穴等(图4D)。

图4A.红带锥蝽;4B.木材里的锥蝽;图4C.墙壁处的锥蝽;图4D.野生锥蝽

大多数感染是无症状的,但终生保持感染状态。急性期通常在暴露后≥1周和≤60天发生,锥虫侵入部位出现炎症反应,叮咬部位局部会出现“恰加斯肿”。大约30%-40%的感染者在长时间无症状后出现慢性表现。慢性恰加斯病通常累及心脏和消化系统,如传导系统异常、心律失常,以及晚期充血性心肌病,进而可导致进行性心力衰竭和猝死。感染早期由于症状轻微而被忽视,但病原在体内可持续终生,每年因心脏、食管、器官损坏致死者约有5万人。

如何诊断

恰加斯病的诊断在不同时期,使用的诊断方法有所不同,所以要先判断患者是处于急性期还是慢性期。对于急性期的患者,检测血液中的克氏锥虫是关键。在慢性期,血液中锥虫较少,这时可用血液接种动物或培养基试用接种诊断法,亦可用分子生物学方法(如PCR)。另外还采用血清学诊断方法如酶联免疫吸附试验、胶体金免疫层析等来检测抗克氏锥虫IgG抗体的存在。

恰加斯病的治疗主要针对急性期的症状和并发症,目前已经证实有两个药物,即苄硝唑(benznidazol)和硝呋莫司(nifurtimox)对急性期的恰加斯病有效。

预防措施

预防恰加斯病的关键是避免锥蝽叮咬,这包括:1)改善居住环境和房屋结构,使用杀虫剂滞留喷洒,清理房屋周围的杂草、垃圾、木材堆,保持畜舍清洁、干燥,夜间穿长衣长袖等。2)确保安全的输血和器官移植。3)对流行地区的孕妇进行筛查,及早发现和治疗母婴(先天性)病例。4)避免食用锥蝽排泄物污染的食物等。需要注意的是:我国虽非恰加斯病的流行区,但已记载有多种锥蝽存在,其中红带锥蝽在我国南方地区广泛分布,这将对输入性的恰加斯病在我国的传播带来巨大风险,因此了解和预防恰加斯病具有重要的意义。